AUF DER SUCHE NACH EINER VERLORENEN WELT: DSCHUNGELWEIHNACHT IN GUYANA (1)

Im Jahr 1987 tauschte unser Autor Eiseskälte gegen Tropenhitze und reiste in das kaum bekannte Guyana. Sogar das Weihnachtsfest feierte er dort – so aufregend wie noch nie, wie Sie in diesem, ersten Teil seines Berichts lesen und sehen.

Hier erfahren Sie mehr über

- Karibik an Südamerikas Küste

- Leben im Dschungel

- Schwarze Weihnachten

Text Wolfgang Eckstein

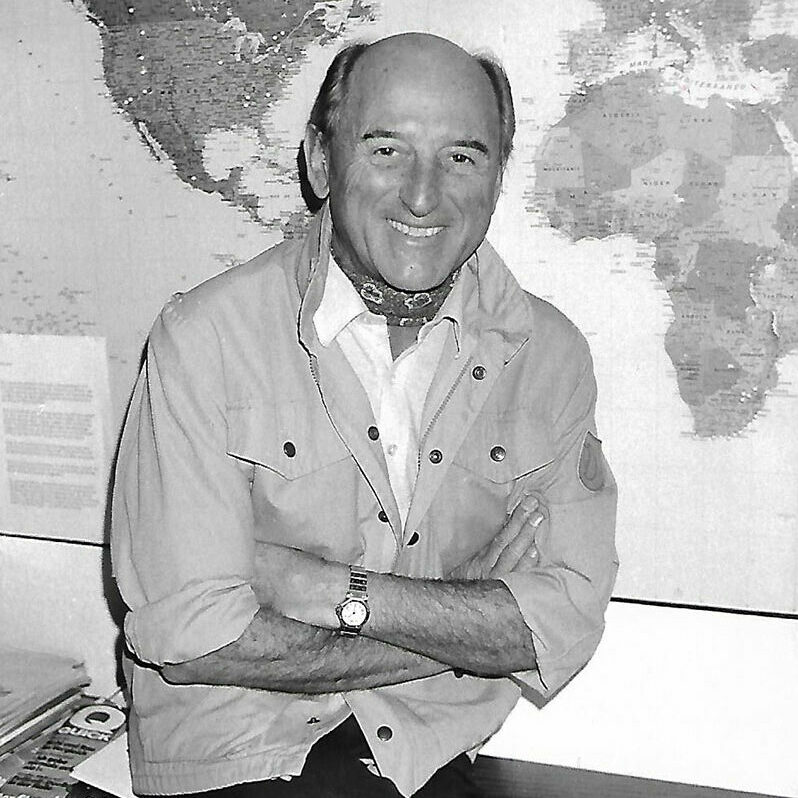

Wolfgang Eckstein wurde 98 Jahre jung. Der Jurist war u.a. Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Bayerischen Bekleidungsindustrie, gründete den Verband deutscher Modedesigner, den Modekreis München und eine Stiftung für die Modeindustrie. Für PURPOSE schrieb er exklusiv.

Mein Visum, ausgestellt im Dezember in Brüssel, hatte die Nr. 230. Demnach waren 1987 nur knapp über zweihundert Besucher aus ganz Europa nach Guyana gereist. Kein Wunder, denn von zwölf Personen, denen ich meine Reisepläne schilderte, wussten nur zwei wo dieses Land auf der Erdkugel überhaupt zu finden ist.

Da gab es Antworten wie in Ostasien, Afrika und Indien. Es wurde verwechselt mit Guinea, Ghana, Goa, und sogar mit Guanaco und Guano. Dabei ist Guyana so groß wie die BRD, allerdings mit nur 800.000 Einwohnern.

Es gibt unter anderem Afrikaner, Inder, Chinesen, Indianer, Portugiesen. Entsprechend vielfältig sind Religion, Sitten und Kulturen. Auch Mentalität, Hautfarbe und Aussehen.

Eingegrenzt von Venezuela, Brasilien und Surinam, liegt Guyana an der Nordwestspitze Südamerikas und ist der einzige Fleck des gewaltigen Kontinents, in dem englisch gesprochen wird.

Ein Englisch allerdings, das ich trotz aufmerksamen Zuhörens nicht richtig mitbekam. Eine Mischung aus kreolisch, indisch, indianisch und englisch.

Guyana war über 100 Jahre, bis 1966, eine britische Kolonie.

Wenn es vor Jahren etwas gab, mit dem Guyana die Weltpresse beherrschte, so war es der „Massenselbstmord“ von fast 1000 Sektenmitgliedern unter ihrem zwielichtigen Führer Jim Jones im Dschungel Guyanas. Und über noch eine Seltenheit und Berühmtheit gibt es zu berichten: Die „Schwarze one Penny“ Briefmarke von Guyana soll viel teurer sein als die „Blaue Mauritius“.

12.000 KILOMETER: ÜBER NEW YORK NACH GEORGETOWN

Immer auf der Suche nach neuen Ufern, vertauschte ich in den Weihnachtstagen Schnee gegen Tropenhitze. Meine Erwartungen waren dabei so unklar wie der wolkenverhangene Himmel bei meinem Abflug in München.

In New York, 7000 Kilometer weiter, regnet es genauso unerbittlich. Die Guyana Airways fliegt nur zweimal in der Woche nach Georgetown, der Hauptstadt von Guyana. Das bedeutet vor Weihnachten ein Massenaufgebot an Gepäck und Menschen. Die meisten schleppen Koffer, so groß und schwer wie Container. Was sich da am Schalter abspielt, ist ein Inferno.

So brauche ich Arme und Beine, um endlich einen Platz auf dem Sprungbrett nach Süden zu ergattern. Es sind immerhin nochmals 5.000 Kilometer zu fliegen. Im allerletzten Moment wird das Handgepäck auf nur ein Stück begrenzt. Jetzt beginnt der Tanz für Viele noch einmal.

Endlich sind hunderte von Kisten, Koffern und Säcken verstaut. Jeder hat seinen „Sardinen-Sitzplatz“. Nur mit voller Power bringt der Pilot die uralte 707 bei dieser totalen Überbelastung vom Boden weg.

Unter der braunschwarzen Hautfarbenpalette bin ich der einzige Weiße und dazu noch mit Krawatte. Ich gleiche einem Fremdkörper. Mein Nachbar setzt sich versehentlich, mit vollem Gewicht, auf seine schöne Hornbrille. Wie ein Zyklop schaut er durch die spinnwebenförmig zersprungenen Gläser. Obwohl er weiß, dass er wahrscheinlich Weihnachten wie durch eine Mattscheibe erlebt, grinst er über beide Backen, sodass mich seine blitzenden Goldzähne fast blenden. Humor ist, wenn man….

UNTERWEGS: DIE UNBESCHWERTHEIT DER KARIBIK

In der Maschine macht sich Familienatmosphäre breit. Es wird gegrüßt, geküsst, palavert, gescherzt und getrunken. Die Unbeschwertheit der Karibik hat Einzug gehalten und ich mittendrin. Vorbei an Puerto Rico, Barbados und Trinidad, nach fünf Stunden, um Mitternacht, Landung in Georgetown. Der Flughafen ist weihnachtlich illuminiert. Auf den Zuschauertribünen hunderte von Besuchern, die niemanden erwarten, sondern nur das Ankunftsspektakel miterleben wollen. Obwohl es Winterzeit ist, haut mich die Hitze fast um und der Schweiß rinnt in Strömen.

Nach einer freudigen Begrüßung schnell ins Hotel und nichts als schlafen. Neunzehn Stunden Flug, sowie Zeit- und Klimawechsel waren etwas zu viel auf einmal.

In der Nacht rauscht ein Tropenregen nieder. Dazu brummt die Klimaanlage als Nervensäge. Am Morgen prüfe ich noch einmal meine vorbeugenden Impfungen – Gelbfieber, Malaria, Gelbsucht, Cholera, Tetanus – alles wie gewohnt. Nun kann das Abenteuer in diesem unbekannten Tropenland in der Nähe des Amazonas losgehen.

Mit größter Mühe erwische ich eine topografische Spezialkarte. So weiß ich wenigstens, wohin ich jeweils fliege oder fahre. Für 10$ bekomme ich 1.500 Guyanadollarscheine. Eine Plastiktüte voll Geld. Allein das Zählen dauert eine halbe Stunde.

Als erstes kaufe ich mir einen Berg von herrlichen Früchten wie Mangos, Papayas, Orangen, Bananen, Ananas und Kiwis.

Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, keinen Zug, keine Straßenbahn oder Busse. Nur 7.000 Minivans halten irgendwo und irgendwann. So miete ich mir einen Wagen mit Fahrer. Faruk ist ein Prachtkerl, ein sicherer Fahrer, mit viel Erfahrung, freundlich, hilfsbereit und immer für mich bereit.

BESUCH BEI CHARLY MITTEN IM DSCHUNGEL

Mein erster Besuch gilt Charly, dem Vater meiner mit dem Land vertrauten Begleiterin. Er wohnt mitten im Dschungel, der ihn von allen Seiten umschließt. Sein Holzhaus ist wegen Überflutungsgefahr auf Pfählen gebaut. Der kühlende Wind bläst durch die scheibenlosen Fenster. Charly, wie eine Palme fest verwurzelt mit diesem Land, unterhält die ganze Nachbarschaft mit seinen lockeren Sprüchen und streitet aber auch auf Teufel komm raus.

Seine Frau war vor sieben Jahren nach Europa ausgewandert und hat die Hälfte der Kinder mitgenommen. Er liebt dieses Land und seine ungezügelte Freiheit, seinen ursprünglichen Charme, seine kraftvolle Natur und seine heiteren Menschen. Bevor die Tropennacht hereinbricht, nehme ich noch schnell ein abendliches Bad im „Dschungelweiher“.

Dort liegen Teile eines Flugzeugs herum, das kürzlich an dieser Stelle abgestürzt war. Zwei Opfer waren zu beklagen. Für mich eine echte „Motivation“ für meine eigenen geplanten Flüge über den Dschungel …

Das letzte Tageslicht taucht das Panorama der weitausladenden Buchten in glutrote Farben. Die Front der Palmen zeichnet einen Scherenschnitt gegen den Horizont. Übergangslos fällt die Nacht ein. Bald funkeln die Sterne am Nachthimmel um die Wette. Der Mond auf dem Weg zur vollen Rundung schickt sein fahles Licht über das Land. Leuchtkäfer verraten blinkend die Route ihres Fluges.

Die ersten Moskitos, auf blutiger Jagd, suchen ihre Opfer. Charly hat als Gegenwaffe bereits eine Moskitokeule angezündet. Ihr beißender Geruch vertreibt die Plagegeister. Ein anderer Plagegeist war, wie er erzählt, eine riesige Anakonda, die er vor einigen Wochen in seinem Garten entdeckte.

Wie genau er dieses Problem löste, sagte er nicht, und meinte nur „mit Verscheuchen hatte ich keinen Erfolg.“

Ein „Pepper Pot“, das Nationalgericht, wird aufgetischt. Es ist eine herzhafte Speise aus Fleisch, Pfeffer und Cassareeep. Der Rest von den Cassavawurzeln, aus denen man den giftigen Saft auspresst und zu einer kräftigen Soße aufkocht. Mit einer Flasche Rum trinken wir uns in den Abend hinein. Es geht um Politik, Wirtschaft und Religion, um das Gestern, das Heute und die Zukunft.

Charly ist ein akademisch gebildeter „Vielwisser“. Untermalt wird unser Gespräch von den heiseren Schreien aus der undurchdringlichen Wand des Urwaldes.

„Es ist schon spät – gute Nacht, Charly!“

BLACK IS MORE BEAUTIFUL!

Am frühen Morgen will ich mir die Nachbarschaft vom Hotel anschauen. Da kommt ein Polizist auf mich zu gerannt und warnt mich eindringlich davor, in die linke Richtung zu gehen. Zwanzig Meter weiter beginnt die sogenannte „Tiger Bay“, eines der gefährlichsten Viertel.

Auffällig sind die vielen anmutigen und rassigen Frauen, die überall gegenwärtig sind.

Mit Blicken wie glimmende oder auch lodernde Feuer. Pechschwarze, glänzende Haare und schimmernde makellose Haut. Bei Berührung wie ein Hauch von Samt. Als ich meine „Stachelbeerbeine“ dagegen ansehe, muss ich fairerweise sagen „Black is more beautiful“.

Die Blicke der Frauen sind freizügiger als anderswo. Ist es vielleicht vermessen zu glauben, sie wollen damit Männerherzen in Rage bringen? Es gibt aber Gründe für ihr entgegenkommendes Verhalten. In Guyana kommen 2,5 Frauen auf einen Mann und die Konkurrenz schläft nicht.

Auf einer Fahrt über das Land gewinne ich den Eindruck, als ob Straßen, Wiesen, Felder und Gärten, Menschen und Tiere eine paradiesische Einheit bilden. Pferde, Kühe, Schafe, Ziegen, Hunde und Katzen laufen kreuz und quer durch die Gegend, überqueren unaufhörlich die Straße, wann immer und wo immer sie wollen. Für meinen Fahrer und auch für mich, ein wahres Geduldsspiel. Für die Tiere oft mit bitteren Folgen. Ab und zu liegt eines von ihnen „waagerecht“ und rührt sich nicht mehr.

Da es keine Fußgängerwege gibt, laufen auch die Menschen, Erwachsene wie Kinder, unbekümmert herum. Bei uns würde das zu einem Massensterben auf den Straßen führen. Ab und zu halten wir an, um eine Kokosnuss zu schlürfen. Es ist das Beste gegen Durst und das Gesündeste für den in diesen Tagen gefährdeten Magen.

KOKOS UND TROPENSTURM

Am Berbice River setzen wir mit einer Fähre nach New Amsterdam über.

Glühende Hitze lastet über der Anlegestelle. Wagen für Wagen schiebt sich über die Rampe auf das schaukelige Gefährt. Angeblich ist ein Motor ausgefallen und wir müssen mit halber Kraft schippern. Das sind schöne Aussichten, wenn auch der andere Motor ausfällt und wir aufs offene Meer hinaustreiben.

Außerdem stehen die Wagen so eng, dass wir im Notfall noch nicht einmal durch die Türe oder Fenster aussteigen könnten. Als glühende schwimmende Särge ohne Klimaanlage. Einer der vielen Heiligen des Landes sollte uns vor Unheil bewahren.

Ein herrlicher, menschenleerer Strand ist der Lohn für dieses gefährliche Manöver. Nur einsam dahinsegelnde Möve, streunende Hunde und einzelne Fischer im flachen braungelben Meer. Wie eine verlorene Skulptur unser Wagen auf dem feinkörnigen, sich am Horizont verlierenden Sandstrand. Vor Jahren fanden hier Auto- und Pferderennen statt.

In einer Plantage erstehen wir Kokosnüsse und saftige Melonen. Um einen Scherz zu machen, ziehe ich meine Mütze, damit die Eingeborenen sehen, warum ich zu Hause wegen meiner hohen Stirne „Kokos“ genannt werde.

Da nimmt einer von ihnen den Hut vom Kopf, und er hat noch weniger Haare als ich. Hier ist das eine große Ausnahme unter all den „Vollmähnigen“. Ausgerechnet den hatte ich erwischt!

Im Brown Derby Restaurant, einer verhauenen Spelunke, serviert man wider Erwarten ein köstliches Essen, ähnlich einem Hasenbraten, hier „Lappa“ genannt.

Auf der Heimfahrt überrascht uns ein tobender Tropensturm.

Die Palmenkronen resignieren unter dem Druck des Windes. Telefonmasten stürzen auf die Straße. Aber nach dreißig Minuten ist alles vorbei und die Sonne knallt wieder vom Himmel.

SCHWARZE WEIHNACHTEN

Weihnachten steht vor der Türe. Faruk lädt mich zu einem Festessen in sein Haus ein. Doch daraus wird nur ein Minimenü. Um 19 Uhr am Heiligabend verlöschen alle Lichter unter der Überbelastung der Leitungen. Totale Finsternis hüllt die Welt ein.

Der „Black Out“ stoppt alles Leben und damit auch alle Weihnachtsvorbereitungen. Nun habe ich in mehrfacher Hinsicht eine „Schwarze Weihnacht“. So bleibt mir nur zu singen

„I’m dreaming of a black Christmas“.

Es liegt aber auch eine stumme Andacht in dieser Stimmung der Hilflosigkeit. Eine Erkenntnis einer absoluten Abhängigkeit von der durch Menschenhand selbst geschaffenen Technik. In den Fenstern entflammen immer mehr unruhig flackernde Kerzen. Weihnachtliche Klänge wehen durch die Nacht.

Unwillkürlich schaue ich zum Himmel. Dort stehen die nie verlöschenden Sterne und triumphieren gnädig in ihrer Unendlichkeit über die Unzulänglichkeit menschlichen Treibens. Es ist eine Heilige Nacht inmitten dieser gewaltigen Natur, wie ich sie in der Ferne nie erlebte.

Am Weihnachtsmorgen werde ich allerdings in eine furchtbare Wirklichkeit zurückversetzt, Bei einem Bummel durch die „Church Street“ sehe ich wie Männer einen vom Schlachthaus ausgebrochenen Bullen wieder einfangen wollen, der sich unter die festlich gekleidete Menge gemischt hat. Da stürzt sich ein Schlächter auf das Tier und durchtrennt ihm die Kehle. Das alles am friedlichen Weihnachtstag vor der Kirche. Mir stockt der Atem.

Überschrift am nächsten Tag in der Zeitung „Exekution in der Church Street“!

EXPEDITION IN DIE URWELT

Aufbruch zu einer Dschungelexpedition. Am Weg zum Hafen gibt es ein Lager für Leprakranke. Hilflos hängen die Armen der Ärmsten, gemieden von der menschlichen Gesellschaft, am Zaun und verfolgen mit sehnsüchtigen Blicken, was für sie für immer verschlossen ist.

Nicht weit davon eine Irrenanstalt. Dazu erzählt Charly die traurige Geschichte vom Ende seines Bruders Fitz. Er hatte in dieser Anstalt als Apotheker gearbeitet. Eines Tages kam ein Geistesgestörter zu ihm und fragte, ob er Blut brauche. Nichts ahnend fragte Fitz zurück, wo er dieses Blut wohl hernehmen wolle. Da zieht der Geisteskranke blitzschnell ein verstecktes Messer und durchschneidet Fitz den Hals.

Wie Ereignisse sich gleichen können.-Siehe oben.-Für beide galt das Wort Jesu: „Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“

Am Demamara River herrscht emsiges Treiben. Wir überqueren den Fluss und fahren in einen Seitenkanal, der sich durch den Dschungel schlängelt. Das Wasser ist tiefbraun, das Ufer eine undurchsichtige Wand. Immer enger wird der grüne Himmel über uns. Lange Lianen hängen ins träge fließende Wasser. Treibende Baumstämme mahnen zur Vorsicht. Die Motorschraube wird ständig von Unterwasserpflanzen blockiert. Mächtige Bäume strecken ihre gewaltigen Wurzeln dem Fluss entgegen. Winzige Kolibris stehen zitternd in der Luft.

SO SCHÖN UND GEFÄHRLICH: DIE WILDEN TIERE

Schmetterlinge von unglaublicher Pracht und Größe grüßen die seltenen Gäste. Plötzlich ist ein schwimmendes Etwas mit einer langen Wasserspur vor uns. Erst im letzten Moment erkennen wir eine fast acht Meter lange Anakonda, die Schwester der in den Bäumen lebenden Boa Constructa. Beide Schlangen können bis zu zehn Meter lang werden. Ihre nette Eigenart ist es ihre Opfer nicht zu vergiften, sondern „liebevoll“ zu umschlingen, deshalb werden sie auch Würgeschlangen genannt.

Im Dschungel gibt es aber noch viele andere Tierarten: Jaguare, Tapire, Pumas, Riesenspinnen, Taranteln, Alligatoren, Piranhas, die stolzen Adler in den Lüften und Schlangen jeder Art.

Inzwischen ist der Tag kristallklar heraufgezogen. Doch in dieser Urwelt hat das nichts zu bedeuten. Der Wald dampft, zieht die Feuchtigkeit förmlich an. Über diesem grünen Teppich kleben die Wolken wie Pilze, nähren das Meer aus Baumkronen. Einzelne Urwaldriesen ragen wie bizarre Leuchttürme darüber hinaus.

Man wird das Unbehagen nicht los, dass sich jeden Moment ein angriffslustiges Tier aus der grünen Wand auf einem stürzt. Das Wasser wechselt seine Farbe ins tiefe Schwarz. Die Einheimischen trinken ab und zu aus dem Fluss. Dazu fehlt mir allerdings der Mut und wahrscheinlich auch der entsprechende Magen.

Nach Stunden erreichen wir die Aritake Mission und werden freundlich von ihren Bewohnern begrüßt. Sie sind gerade dabei ihre neue Kirche zu zimmern.

Wie es bei dieser abenteuerlichen Reise weitergeht, lesen Sie im zweiten Teil, der in wenigen Tagen erscheint.

WOLFGANG ECKSTEIN – EIN NACHRUF

Prentice Mulford war Wolfgang Ecksteins Lieblingsautor. Der amerikanische Vertreter der Neugeistbewegung (1834 – 1891) hatte einige Jahre vor seinem Tod Mitte November eine Sammlung tiefer und gleichzeitig bodenständiger Gedanken zur bewussten Lebensführung herausgegeben, die bald in aller Welt gelesen wurden. Das Werk „Your forces and how to use them“ erschien Anfang des 20. Jahrhunderts auch auf Deutsch unter dem Titel „Unfug des Lebens und des Sterbens.“

Im Nachlass des 1927 geborenen Wolfgang Eckstein fand sich dieses Buch in einer Ausgabe von 1922. Es war vollkommen zerlesen und man konnte ahnen, wie sehr er jahrzehntelang die Gedanken des Buches verinnerlicht hatte, das sich im Wesentlichen darum kümmert, wie man Meisterschaft im Leben gewinnt. Dass man den Sinn des Daseins nur in sich selbst erkennt und seine Lebensführung entsprechend einrichtet – das hatte Mulford, den man auch den Begründer des positiven Denkens nennt, in immer neuen An- und Aufsätzen veröffentlicht.

Wolfgang Eckstein lebte diese Einsichten und hat sie in seiner Interpretation in vielen Aufsätzen, die im Purpose-Magazin seit 2023 neben seinen wunderbaren Reiseberichten („Auf der Suche nach einer verlorenen Welt“) erschienen, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ganz und gar überrascht war er, als ich ihm eines Tages erzählte, dass die Übersetzerin Mulfords, die unter dem Pseudonym „Sir Galahad“ eine wichtige Literatin des beginnenden 20. Jahrhunderts war, in Wirklichkeit Berta Eckstein(!)-Diener (1874 – 1948) hieß.

Da wusste Wolfgang Eckstein, dass er den richtigen Weg gewählte hatte. Und er schrieb all das, was er durch das Leben erfahren hatte, nieder, um andere, um uns, daran teilhaben zu lassen. Seine philosophischen und psychologischen Erkenntnisse, die er im Alter von 96 Jahren (!) zu verbreiten begann, sind Funken der Hoffnung und Flammen des Denkens. Die Kerze, welche sie hervorbrachte, ist nun in ihrem 98. Lebensjahr, drei Monate vor dem 99. Geburtstag, erloschen.

Ich bin traurig, einen so guten Freund verloren zu haben und gleichzeitig dankbar, dass ich an seinem Dasein seit 1986 teilhaben durfte. Und wer diesen unglaublichen, vor Lebensfreude nur so sprühenden Menschen bei der Verleihung des Purpose-Publikums-Award 2023 miterlebte, staunte nicht schlecht über seine Dankesrede, die in Standing Ovations des Publikums mündete.

Das gesamte Purpose-Team und ich verneigen uns vor einem großen Menschen, der uns allen in seiner Bescheidenheit so Vieles gegeben hat.

Wolfgang, Du wirst immer bei uns sein, und Deine tiefen Worte und Weisheiten werden uns begleiten, bis wir dereinst selbst dort sind, wo Du nun Erfüllung gefunden hast.

Dr. Hans Christian Meiser, Herausgeber und Chefredakteur Purpose-Magazin

Fotos: Privat, iStock, Unsplash / Dario Bronnimann, Allec Gomes, Giulia Squillace, Trac Vu